テナガザル科

テナガザルの仲間は、テナガザル属・1属とする学者と、染色体の違いでフクロテナガザルを別の属あるいは亜属に分類する学者がいます。(シロテテナガザルの染色体数2n=44、フクロテナガザル2n=50)。ここでは今泉吉典博士の分類にしたがい、テナガザル属・1属としました。共通している点は、長い前肢で枝に懸垂してつかまり、体を前後に振って枝から枝へ飛び移りながら移動します。これをブラキエーションと呼んでいます。樹上生活に適応しているため地上に降りることは少ないのですが、歩行するときは両手を挙げてバランスをとりながら2足歩行します。

テナガザル属

本属はクロテナガザル、フーロックテナガザル、クロステナガザル、シロテテナガザル、ボウシテナガザル、フクロテナガザルの6種に分類され、タイ南部、ラオス、カンボジア、ミャンマー、中国、マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島に生息しています。最近の分類では細かく14種に分類する学者もいます。フクロテナガザルはシャーマン・ギボンとも呼ばれ、テナガザル属の中では最大になり、体長約1m、体重10kg前後となり、喉に共鳴袋があり大声を出すことができることで有名です。

今回は、国内の動物園で飼育している園が多い、シロテテナガザルについて紹介していきましょう。

シロテテナガザル

タイ、ミャンマーと中国の国境地域、ラオス、カンボジア、マレー半島、スマトラ島北部の低地や、山地の常緑林、熱帯多雨林とモンスーン林の樹冠で生活しています。オトナの雌雄ペアとその子ども1〜2頭、ふつう3〜4頭で生活していますが、最大で6頭が観察されています。昼行性で早朝から大きな声を張り上げて鳴くのが特徴で、雌雄で合唱のように鳴き合いますが、メスは単独でいるときはめったに鳴きません。この声は数キロも届き、周辺の群れに存在を伝えることができ、群れ同士がお互いのなわばりを守るときや、オスがメスを誘う時に呼びかけの役割を果たしていると考えられています。遊動域は生息地によって異なりますが、平均すると約40haでこのうち約75%をなわばりとして防衛し、1日に約1.4km移動するといわれています。夜間は急斜面や崖縁の高い樹上で眠ります。

からだの特徴

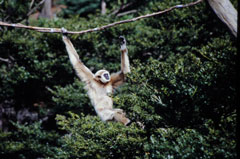

シロテテナガザルの得意技、強い前腕を使った腕渡りでブラキエーションといいます。写真家 大高成元氏 撮影

前肢の長さが後肢より極端に長く、腕を振ってブラキエーションするとき、片方の腕を離すと180度体が回転して反対側に向きます。強い腕力を生み出す筋力をつけるため、胸郭は前後より左右の幅が広くなっています。歩行するときは人間と同様に足底を地面につけて歩きます。尾はありません。顔は毛が生えていなく黒く、その縁取りは白い毛が生えています。体色は黒、白、クリーム色、赤、茶色と変化に富んでいます。親指は短いのですが、他の4本指に対向しており物をつかむことができ、足もまた、足裏に毛がなくて物をつかむことができます。

盲腸に虫垂があり結腸が大きく、ここに食べ物をためて発酵させ消化します。頬袋はありません。歯式は、旧世界のサルと同じで門歯2/2、犬歯が1/1、小臼歯2/2、大臼歯3/3で左右上下合わせて32本です。犬歯は雌雄とも長く鋭く、成獣は攻撃的になり、動物園の飼育員が噛まれて負傷する事故例もあります。尻だこはオナガザルの仲間は生まれる前からあるのに対し、出産後形成されます。

えさ

熟れた果実、木の葉、花や茎、昆虫、卵などおよそ100種類の食べ物を食べていると報告されています。水を飲む時は直接口をつけないで、木のくぼみなどに溜まった水に手を入れてそのしずくを口にいれたり、葉に溜まったものをなめたりします。

繁殖

交尾期は不定ですが、最も多いのは乾季の3月で出産のピークは雨期の10月です。発情周期は28〜30日で繰り返し、7〜11日続きます。妊娠期間は6〜7ヶ月、出産間隔は約3年です。1産1子で、赤ちゃんの体重は約380g、頭部に毛があるだけでほぼ丸裸なので母親のお腹にしっかりとしがみつき保温されています。体の色はたいがい白っぽく、親と同じ体色になるのは2〜3年後です。生後4ヶ月齢で固形物を食べはじめますが離乳は生後1歳から1歳半です。生後9ヶ月齢ころから枝につかまり移動するようになります。7〜8歳で性成熟に達すると、親に群れから追い出され、雌雄ともに自分たちのペアを形成します。野生のテナガザルの初産は11歳ころです。

長寿記録としては、アメリカのサンアントニオ動物園で2004年6月現在飼育中の個体の飼育期間49年6ヶ月、推定年齢52歳という記録があります。

生息数減少の原因

テナガザル科はすべての種類が森林破壊により生息地域を奪われCITES(ワシントン条約)にランクされています。そのほか食料やペット、漢方薬の材料として捕られます。野生の外敵はトラ、ヒョウ、ウンピョウ、マーブルキャット、アジアゴールデンキャット、ベンガルヤマネコ、ワシ、タカなどの猛禽類、ニシキヘビ、同じギボンの仲間にも殺されることがあります。

データ

| 分類 | 霊長目 テナガザル科 |

| 分布 | 南アジア(ミャンマーからタイ、マレー半島、スマトラ島北部) |

| 体長 | オス 44〜59cm、メス 42〜58cm |

| 体重 | オス 5〜8kg、メス4〜7kg |

| 絶滅危機の程度 | 現在のタイにおける生息数は15,000〜20,000頭と推測されていますが、他の地域での生息数は不明です。いずれの地域でも生息地が寸断され、生息数が減少していることから国際自然保護連合(IUCN)発行の2010年版のレッドリストでは、絶滅危惧種(EN)に指定し、近い将来、野生では絶滅の危険性が高いとしています。 |

主な参考文献

| 今泉吉典 監修 | 世界哺乳類和名辞典 平凡社1988 |

| イアン・レッドモンド 著 | 日本語版監修 齋藤勝霊長類 同朋社出版 1997 |

| Gron, K. J. (Reviewed by Mootnick, A. ) |

Primate Factsheets: Lar gibbon, Hylobates lar, Taxonomy, Morphology, Ecology, Behavior and Conservation, National Primate Research Center (University of Wisconsin) 2010 |

| 林 壽朗 | 標準動物図鑑全集 動物Ⅰ 保育社1968 |

| ジョン・R・ネイピア プルー・H・ネイピア 伊沢紘生 訳 |

世界の霊長類 どうぶつ社1987 |

| 河合雅雄 岩本光雄 吉場健二 | 世界のサル 毎日新聞社 1968 |

| 小寺重孝 | In 世界の動物分類と飼育1 霊長目 1987 |

| Nowak, R. M. | Walker’s Mammals of the World, Six Edition Vol.1, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999. |

| 杉山幸丸 編 | サルの百科 データハウス1996 |