ウシ科

オグロヌー

アフリカのケニアからタンザニア、モザンビーク、ジンバブエ、ザンビア、アンゴラ、南アフリカ共和国北部、そして、カラハリ砂漠を含むボツワナ草原と草が豊富な広い湿地や開けた林地の低地から標高約1,000mまで生息しています。

雨季(1月~4月)にはどこでも草が豊富で、ヌーたちは暑さを避けるため乾いた高地に移動していますが、やがて9月頃乾期になり(ケニアの乾季:5月~9月)草が乏しくなると低地の草場へ移動します。(ヌーの移動は通常5~6月下旬ころから始まり11月頃まで高地に向けておよそ半年間の移住生活になります)。移動時期は毎年気候の変動で若干の違いがみられます。ヌーはシマウマやトムソンガゼルと共に周期的に草を求めて移動するものと、餌や水が豊富にある地域では年間を通じて留まっている群れがいます。タンザニアのセレンゲティ国立公園(約15,000km²)には双方がいて、約40万頭が移動し、1万頭が留まっています。タンザニアのセレンゲティ国立公園からケニアのマサイマラ国立公園まで移動しますが、この間の総移動距離は約1,500kmあり、両国の国境を流れる蛇行して流れるマラ川をヌーは大群で渡らなくてはなりません。その都度、溺死やワニに捕食されています。ヌーは時速65kmから80kmで走ることができます。のちに入植した人々が古くから続いていたヌーたちの移動ルート上を開発し畑にしたり、牧場を作ったりしたため、ルートを変更せざるを得なくなり混乱を招いていると推測する学者もいます。

乾季の間は性別に関係なく、すべての年齢層の巨大な集団が形成される場合もありますが、通常はメスと幼獣は10頭から1,000頭以上の別の群れの中にいます。そのような群れはたえず歩き回っているか1km²ぐらいの決まった行動圏を持っています。

オスは1歳になると群れから離れてオスグループに入り、3~4歳でグループから出て単独になり、自分のなわばりを持つようになりますが、なわばりをもたない成獣のオスもいます。オスのなわばりは直径約30mで、メスの群れがどこかに行ってしまった後も守り続けるものもいます。なわばりを持つオス同士の距離はふつう100~400mですが、好条件の場所ではわずかに約9m、悪条件の場所では1,600mと離れています。また、移動中に休止すると、発情しているオスは一時的に小さななわばりを作りますが、10時間以上維持されることは稀との報告もあります。

主な活動時間帯は早朝と午後遅くで日中の極暑の時間帯は休憩しています。1日の各行動の時間配分は、53%が休息(32%横臥、21%は起立、反芻も含みます)、33%は草を採食、12%が移動(99%は歩く)。1~1.5%社会行動の報告があります。涼しさを保つために時々泥浴びをします。

ナミビア北部にあるエトーシャ国立公園には、エトーシャパンとよばれる塩類を多く含む低地と半砂漠地帯が含まれ、乾季でも涸れない水場があるため野生動物が集まり、群れの平均サイズは34頭でした。一方、南アフリカ北西部にあるピラネスバーグ国立公園やインド洋に臨む南アフリカ東部のクワズール・ナタール国立公園やクルーガー国立公園では13~15頭で、行動圏は2.5km²と報告されています。

なわばりでは威嚇と服従や防御と服従の際に誇張したディスプレイを行います。多くの場合、短距離を一気に走ったり鼻を鳴らしたりします。また、人が500m以内に近づいたときやライオンなどの外敵を察知すると、尾をぴんと立てたり、頭を持ち上げ蹄で地面をかいたりして群れの仲間に危険を知らせ、足で地面を蹴ったりして威嚇することもあります。

体の特徴

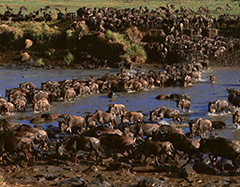

ヌーの大群が川を渡る様子は壮大で一枚の絵のようですね。

体長(頭胴長)170~240cm、体高(肩高)115~145cm、尾長45~56cm(先端の房を含まない)、体重140~290kg。オスの方がひとまわり大きくなります。

全体的にアフリカスイギュウをほっそりさせた体形ですが、がっしりと肩部が盛り上がり力強さを感じさせます。鼻孔が大きく下部はかたい毛が生えていますが、上側は狭い毛のない部位があり鼻鏡となっています。前肢は2つに分かれた割れ目の長い蹄に蹄間腺がありますが、後肢にはありません。側蹄も発達しています。眼下腺はオスのほうが大きく分泌液は透明です。

黒いたてがみが頸部から肩部にかけてあります。スイギュウに似た角は側方に下向きに湾曲してから上方と内側へ向かい、長さはオスが55~80cm、メスは45~63cmでオスのほうが太く長くなります。尾は長くウマに似ており先は黒く長い房状になっています。体の色は灰褐色か灰黒色で、多くは黒っぽい横縞があります。顔は黒色、目の下に鼻面を横切る白い横帯があるものと、ないものがあります。メスと若い個体の前頭部は茶色や赤がより強くなります。嗅覚が優れています。

歯式は門歯0/3、犬歯0/1、前臼歯3/2、臼歯3/3で合計32本です。乳頭は鼠径部に4個(2対)あります。

えさ

サバンナに生息する奇蹄目やクジラ偶蹄目の仲間は大方が同じ植物を採食しています。例えば、主食となるイネ科は成長過程により、背丈の高い部位をシマウマ、次にオグロヌー、そして、芝生のようになったところをトムソンガゼルが採食するため競合しません。

オグロヌーは特に野火で焼けた場所や雨の後に生えてくる高さが10~15cmの短い青草を好んで食べますが、多肉植物(サボテン、トウダイグサ、ベンケイソウなど多量の水分を含む植物)や南アフリカの乾燥地帯の叢林では木の葉も採食しています。南アフリカのクワズール・ナタール州の北部では餌の90%が草です。雨季には谷間に生えるイネ目イネ科パニカム属、イネ科のヒメシバや斜面に生えるメガルカヤ(湿地に生え、高さ約80cmになるイネ科の多年草)を食べ、乾期になるとイネ科のギョウギシバに替わります。採食時間帯は朝夕が主ですが、月夜には夜間も昼と同様に採食し、休息や移動が少なくなります。気温が35度以上に達すると木陰で休憩し、草を食べているのは17~18%に過ぎません。オスのほうがメスや子どもより多く採食します。雌雄や母子の混合した群れよりオスグループのほうが多く食べます。水はあれば朝夕に飲みますが、なければ2~5日間飲まないでも平気です。

繁殖

雨季から乾期への移動の途中に交尾期を迎え、次の雨季の初め草が一斉に萌芽する時期に出産期を迎えるので母親は十分な餌を採食でき授乳することができます。

南アフリカでの発情期はクルーガー国立公園で4月から6月上旬、クワズール・ナタール州では4月にピークがあり8月にもう一度弱いピークがあります。発情中はオスグループとなわばりの持つオスの間で絶えず小競り合いがあります。なわばりを持つオスたちは眼下腺や蹄間腺のタールのような匂いがする分泌物を地面や藪、木の幹にこすりつけてなわばりを主張し、前足でひざまずいて互いに頭部をぶつけ合って戦います。なわばりをもつオスだけがその中にいるメスと交尾できます。発情中のメスは異なったオスのなわばりを渡り歩き交尾をします。

妊娠期間は8~8.5ヶ月で、出産のピークは雨季の初めの2~3週間の間に集中しています。この時期は南アフリカでは11月~1月、タンザニアのセレンゲティでは1~2月にあたります。大群が一斉に出産するため、多少肉食獣やワニに捉えられてもかなりの数が生き残ることができます。出産するときは群れから離れて出産します。新生児は早熟で5分以内に立ち上がり、群れと合流して歩くことができます。生後14日以内に草を食べ始めますが、授乳は約8ヶ月齢まで続きます。出産時の子どもの体重は約22kg、新生児の体色は淡黄褐色で、顔は暗色、背面に黒っぽい縞があります。メスの性成熟は1歳半から2歳半で、普通毎年出産します。角は生後3ヶ月になると額の中央部に突起物があらわれ、最初はまっすぐに伸び、生後8ヶ月齢で外側に曲がり始めます。他のレイヨウのように環状の節はなく、根元がイボ状になるのは2歳以上です。また、左右の根元は近接していますが、成長に伴い外に広がり湾曲しスイギュウと似た形になります。

ヌーの長寿記録

飼育下ではアメリカのヒューストン動物園で1977年5月31日に生まれて、2001年9月27日にアメリカのフォッシル・リム野生動物センターで死亡した個体(メス)の24歳3ヶ月があります。

別名について

ヌーという名前の由来はその鳴き声からきたとも考えられています。顔は細面でウシとカモシカの特徴を合わせた形からウシカモシカ、頸部から肩にかけて横縞があることからマダラヌー、その他、ワイルドビースト、ウシレイヨウ、ツノウマなどの異名があります。

外敵

外敵としては、ブチハイエナ、チーター、リカオン、ライオン、ヒョウ、ジャッカル、ワニがいますが、狙われる個体の多くは幼獣、老齢、ケガや病気の単独個体です。

生息数の現状と絶滅危機の程度

乱開発による生息地の減少、スポーツハンティングや肉用の狩猟などにより一部の地域では生息数は減少しています。しかし、最近の調査によると全生息数は約155万頭と比較的安定しているので、2015年発行のIUCN(国際自然保護連合)レッドリストでは、現在は絶滅する危険性は少ないとして低懸念種(LC)になっています。

亜種

今泉吉典博士はオグロヌーを以下の5亜種に分類しています。

- クロヒゲオグロヌー(ケープオグロヌー)Connochaetes taurinus taurinus

- シロオビオグロヌー C.t.johnstoni

- ザンビアオグロヌー C.t.cooksoni

- シロヒゲオグロヌー C.t.albojubatus

- ゴマシオオグロヌー C.t.hecki

オグロヌーの近縁種―オジロヌー

ヌー属にはオジロヌーとオグロヌーの2種がいます。オグロヌーよりもひとまわり小形のオジロヌーは、かつてはアフリカ南部の草原や半砂漠にすんでいましたが、19世紀末までには野生のものは絶滅したのではないかと言われていました。しかし、幸いにも個人の農場に半野生状態で残っていることがわかり、この個体群をもとに保護に努めた結果順調に数がふえ、最近の調査では国立公園に約11,000頭、個人の農地や保護地に約7,000頭までに回復しました。

データ

| 分類 | 偶蹄目(クジラ偶蹄目)ウシ科ヌー属 |

| 分布 | 南アフリカ北部からケニアまで |

| 体長(頭胴長) | オス 180~240cm メス 170~230cm |

| 体重 | オス 165~290kg メス 140~260kg |

| 体高(肩高) | オス 125~145cm メス 115~142cm |

| 尾長 | 35~56cm (先端の房を含まない) |

主な参考文献

| 小森厚(監修) | オグロヌーIn朝日=ラルース「週刊世界動物大百科」48号朝日新聞社1972. |

| P.D.ムーア&B.D.ターナ | Inサバンナ草原、動物大百科18動物の生態D.A.マクドナルド(編)、今泉吉典(監修)平凡社1987. |

| M.G.マレー | 大型アンテロープIn動物大百科4大型草食獣D.A.マクドナルド(編)今泉吉典(監修)平凡社1986. |

| 今泉吉典(監修) | 世界哺乳類和名辞典 平凡社1988. |

| 今泉吉典 | ブルーバック亜科の分類 In 世界の動物分類と飼育 7 偶蹄目=Ⅲ(財)東京動物園協会1988. |

| Estes, R.D. | The Behavior Guide to African Mammals. The University of California Press. 1991. |

| Nowak, R. M. | Walker’s Mammals of the World, Six Edition Vol.Ⅱ The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999. |

| Parker,S.P.(ed) | Grzimek’s Encyclopedia of Mammals, Volume 2. McGrow-Hill Publishing Company 1990. |

| Wilson, D. E. & Mittermeier, R. A. (ed) | Handbook of The Mammals of The World. 2. Hoofed Mammals, Lynx Edicions 2011. |

| 今泉忠明 他 | 動物の生態図鑑 学研 2004. |